微流体芯片作为精准操控微小流体与生物样本的核心工具,已广泛应用于神经科学、细胞生物学等领域。在轴突转录组研究中,传统微流体装置因存在样本纯度不足、收集效率低等问题,难以满足高通量分析需求。本文基于《Facilitation of axonal transcriptome analysis with quantitative microfluidic devices》的研究成果,结合微流体芯片相关技术,深入解析新型定量微流体装置的设计创新、制备工艺及其在轴突研究中的应用价值。

1. 传统微流体芯片的局限性与改进需求

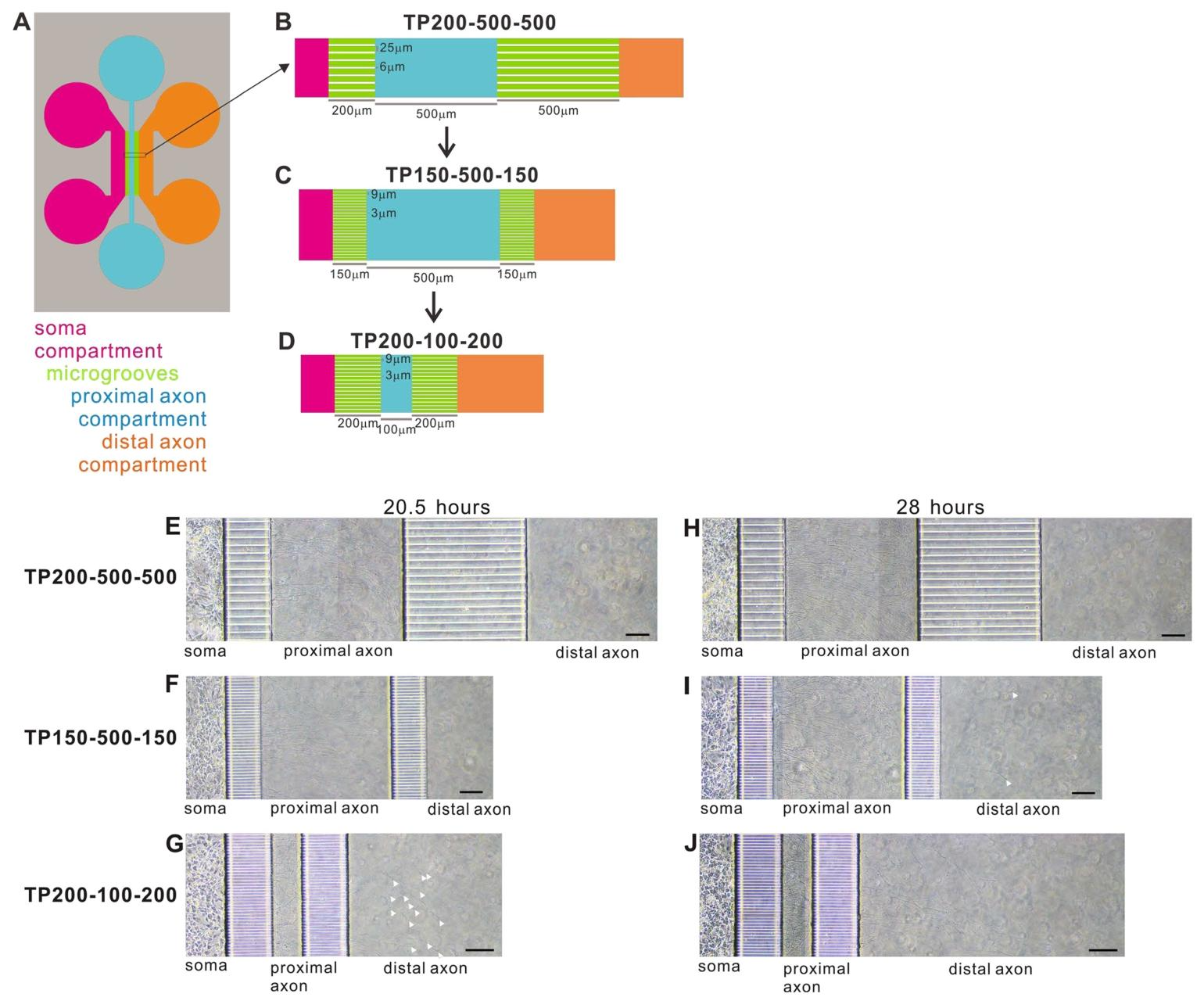

轴突作为神经元的关键结构,其 mRNA 的定位与翻译对神经发育和功能调控至关重要。传统微流体芯片(如二分室和三分室装置)虽能实现胞体与轴突的分离,但存在显著缺陷:二分室芯片因微槽结构设计不合理,易导致神经元或胶质细胞迁移至轴突区域,污染样本纯度;三分室芯片虽通过双屏障设计提升纯度,却因微槽过长、中央腔室过宽,导致轴突通过率低,样本收集量有限。这些问题直接限制了轴突转录组分析的准确性与效率。

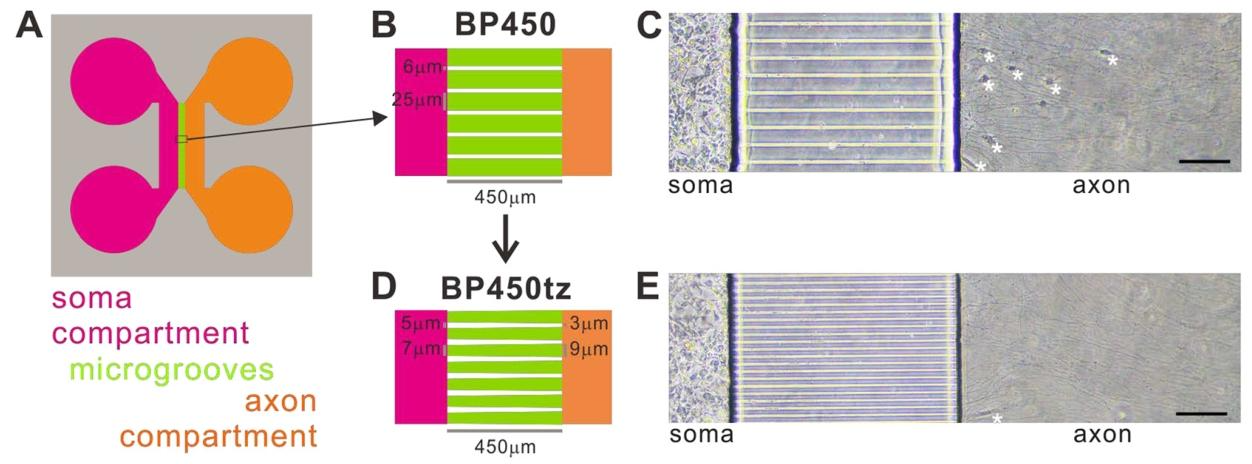

从技术层面看,传统芯片的局限性与加工工艺密切相关。例如,二分室芯片 BP450 的微槽为矩形结构,开口宽度 6μm、间隔 25μm,无法有效阻挡胞体迁移;而早期三分室芯片 TP200-500-500 的微槽长度达 500μm,显著降低了轴突穿透效率。这些设计缺陷推动了对微流体芯片结构优化与材料工艺的探索,而 PDMS(聚二甲基硅氧烷)作为芯片核心材料,其加工精度与键合质量直接影响装置性能。

1) 梯形微槽的设计创新:精准阻隔与选择性通透的平衡

为解决迁移污染问题,研究团队将微槽形状从矩形优化为梯形,命名为 BP450tz,其核心设计改动体现在三个方面:

非对称开口尺寸:胞体腔侧的微槽开口缩减至 5μm(间隔 7μm),轴突腔侧的开口进一步缩小至 3μm(间隔 9μm)。这种 “外宽内窄” 的梯形结构,既为轴突生长提供了通道(轴突可通过 3μm 开口),又通过逐级缩小的开口尺寸物理阻挡较大体积的胞体或胶质细胞穿过。

间隔参数调整:微槽间隔从 25μm 缩短至 7-9μm,增加了单位面积内的微槽数量,在保证结构强度的同时,提升了轴突通过率,避免因开口缩小导致的轴突收集量下降。

形态导向作用:梯形的倾斜侧壁对细胞迁移形成 “物理导向阻力”—— 神经元或胶质细胞在尝试穿过时,会因侧壁倾斜角度而难以持续推进,进一步降低迁移概率。

2) 结构设计:提升纯度与效率的双重突破

MQBC 采用 “8 个胞体室 + 9 个轴突室” 的多室结构,通过梯形微槽(胞体侧开口 6μm、轴突侧开口 4.5μm)实现单向阻隔,既避免胞体迁移,又最大化轴突通过率。这种设计使单个 MQBC 芯片的轴突 RNA 收集量达 14339.37 pg,是传统三分室芯片的 30 倍以上。

LQTC 则基于三分室架构,将微槽长度缩短至 300μm,近端腔室宽度缩减至 200μm,通过 “双屏障 + 长腔室” 设计,在保证纯度的同时提升轴突收集效率,单芯片 RNA 产量达 7920.68 pg。两种芯片均通过流体隔离设计,解决了传统装置 “纯度与产量不可兼得” 的难题。

3) 材料与加工工艺:PDMS 软光刻技术的精准应用

芯片制备以 PDMS 为核心材料,通过 SU-8 光刻胶工艺构建微结构模具:首先采用电子束蒸发沉积铬层制作对准标记,再通过两步 SU-8 光刻分别制备 2.5μm 厚的微槽和 100μm 厚的腔室结构,经高温固化增强模具硬度;随后通过 PDMS 软光刻复制模具结构,经氧等离子体处理实现 PDMS 与玻璃基底的键合,确保芯片密封性。体现了微纳加工工艺对芯片性能的决定性作用。

4) 功能集成:支持多类型神经元的比较转录组分析

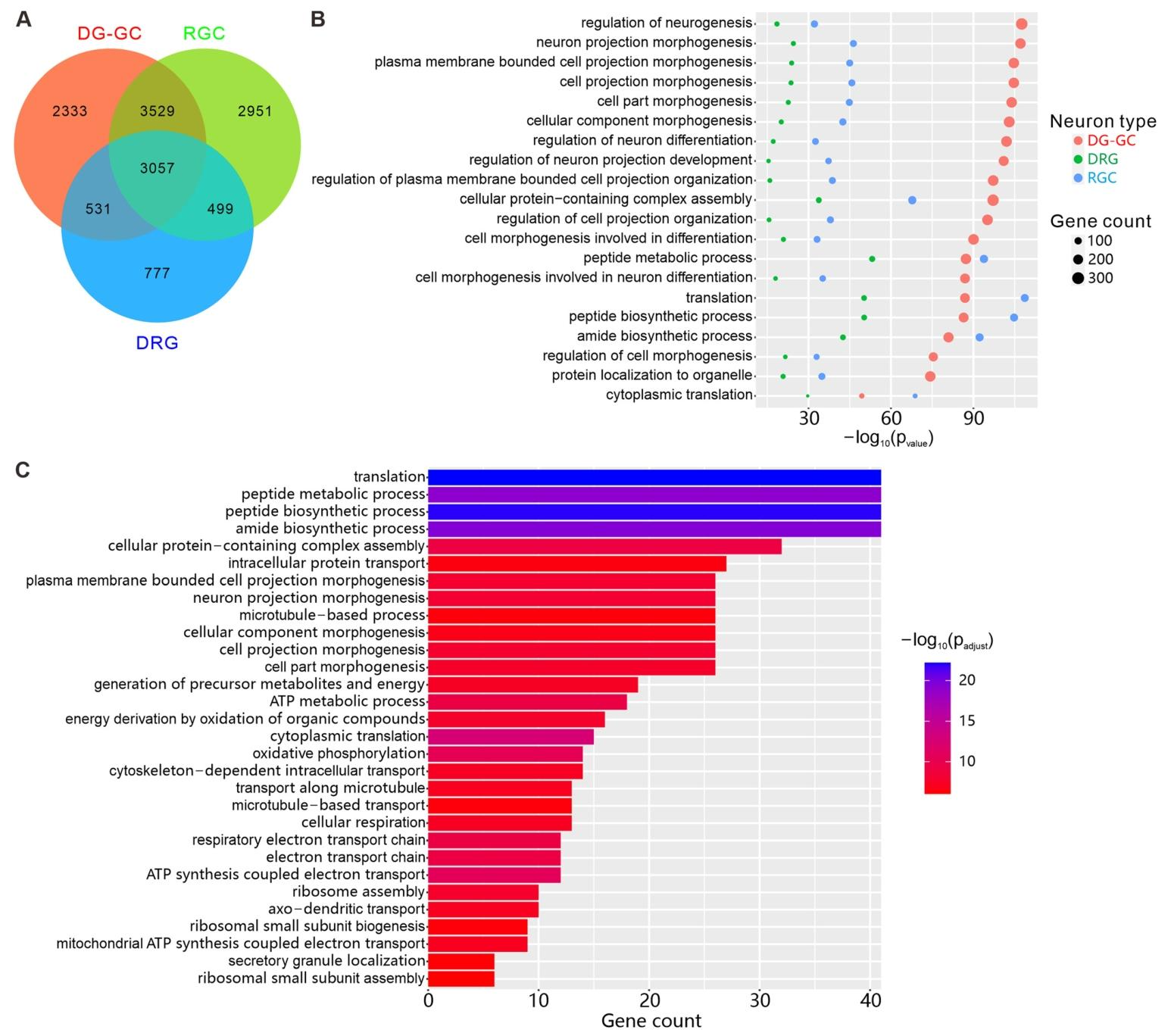

新型芯片的高效率使其可用于多种神经元的轴突研究。实验中,团队成功分离小鼠海马齿状回颗粒细胞(DG-GC)、视网膜神经节细胞(RGC)和背根神经节细胞(DRG)的轴突,鉴定出 9450、10036 和 4864 种轴突 RNA。通过 GO 分析发现,三类神经元轴突的共有 RNA 富集于 “翻译调控”“轴突投射形成” 等功能,而特异性 RNA 则反映了不同神经元的功能特化。这一应用凸显了定量微流体芯片在高通量转录组分析中的优势。

2. 关键技术

PDMS 加工与键合:芯片采用 PDMS 材料,通过 “10:1 基胶与固化剂配比”“80℃烘烤 1 小时” 等工艺确保结构稳定性。氧等离子体处理实现 PDMS 与玻璃的不可逆键合,解决了传统装置漏液问题,提升实验可靠性。

微纳加工与光刻:SU-8 光刻胶制备高精度微槽结构(最小开口 3μm),对应 “光刻”“微纳加工平台” 技术,确保轴突选择性穿透与胞体阻隔。

定量与高通量设计:MQBC 的多室并行结构和 LQTC 的长腔室设计,为大规模轴突样本收集提供了硬件支持。

3. 改动效果:显著提升轴突样本纯度

实验结果显示,梯形微槽设计(BP450tz)能有效减少细胞迁移:与传统矩形微槽(BP450)相比,BP450tz 的轴突腔中神经元或胶质细胞的数量显著减少。通过 Tuj1 免疫荧光染色观察,轴突腔中几乎无胞体或胶质细胞的荧光信号,证明该设计成功阻挡了大体积细胞的迁移,仅允许轴突通过。

这一改进直接解决了传统二分室芯片的核心缺陷 —— 在保留轴突收集能力的同时,大幅提升了样本纯度,为后续轴突 RNA 提取和转录组分析提供了可靠的材料基础。

4. 应用前景与技术启示

结构 – 功能协同设计:通过梯形微槽、多室分布等创新结构,平衡样本纯度与收集效率,为其他细胞亚结构(如树突、突触)的研究提供参考。

工艺标准化:PDMS 软光刻与 SU-8 模具的成熟流程,可推广至类器官芯片、血脑屏障芯片等复杂模型的制备,助力精准医学研究。

多学科交叉融合:结合 RNA-seq、免疫荧光等技术,微流体芯片成为连接微观生物学过程与宏观表型的桥梁,为解析神经疾病机制提供新视角。

该芯片微槽从矩形到梯形的改动,是微流体芯片在神经科学研究中 “精准隔离” 需求的典型解决方案,既解决了实际实验中的样本污染问题,也为其他领域(如单细胞分析、类器官培养)的微流体装置设计提供了可借鉴的结构优化思路。 定量微流体芯片的创新设计与应用,彰显了微纳加工技术对生命科学研究的推动作用。从传统装置的局限到 MQBC 和 LQTC 的突破,其核心在于通过材料优化、结构创新与工艺升级,实现 “精准隔离 – 高效收集 – 高通量分析” 的一体化解决方案。未来,随着 “微流控芯片设计”“PDMS 键合对准平台” 等技术的进一步发展,微流体装置将在单细胞分析、药物筛选等领域发挥更大价值,推动生命科学研究向更高分辨率、更精准化方向迈进。

站内搜索

© 2025. All Rights Reserved. 苏ICP备2022036544号-1