参考文献:Microfluidic Mechanoporation: Current Progress and Applications in Stem Cells – PMC

1. 基于微流体的机械穿孔

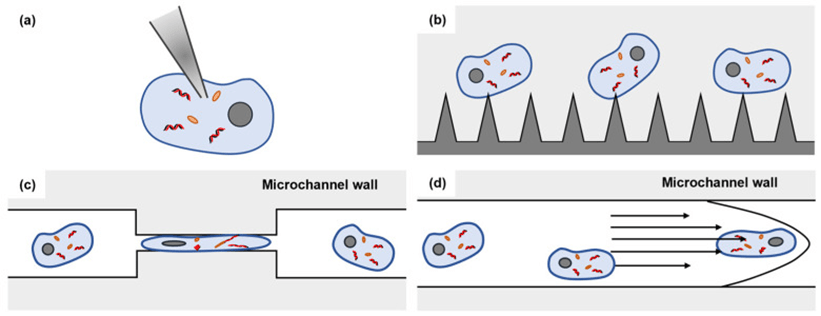

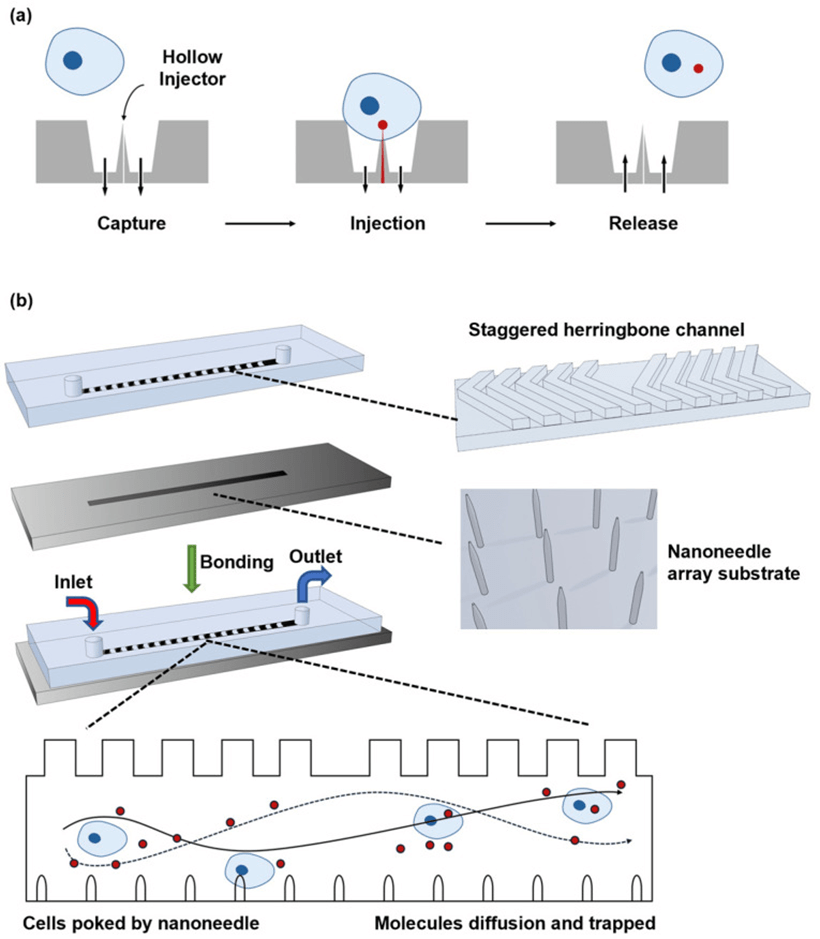

1) 显微注射

基于原子力显微镜(AFM)的显微注射方案实现了高精度的细胞内递送,利用探针的纳米尺度和高纵横比结构穿透细胞膜而不显著损伤细胞,但受限于低通量且不适用于悬浮细胞。

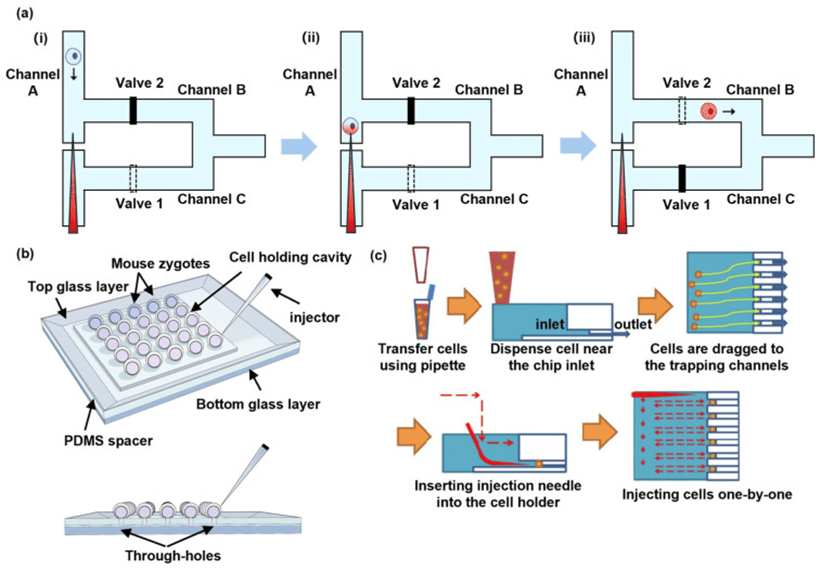

微流控技术的引入提升了显微注射的通量并扩展至悬浮细胞。

Adamo 和 Jensen 开发了微针固定化的微流控显微注射装置,实现单细胞自动转染;Liu 和 Sun 提出基于真空的固定化系统,提升至每分钟9个小鼠受精卵的注射效率,且细胞可顺利发育至囊胚阶段。

为进一步提高注射精度与自动化,Chow 等人建立了定量显微注射平台,通过控制注射压力和时间将精确剂量物质递送至固定细胞,实现约80%的转染效率和较高的细胞活力,但仍面临低通量的挑战。

2) 微/纳米针阵列

相比传统单针显微注射,将微/纳米针阵列集成于微流控装置中可显著提高单细胞转染的通量与效率。利用微加工技术可便捷制造不同结构的微/纳米针阵列。

Zhang 等人开发的微流控微针装置集成了大规模并行微注射器阵列(100×100个捕获位点),通过负压吸附使细胞吸附至带有亚微米尖端的空心穿透器并完成穿膜注射,随后正压释放细胞,实现超高通量和高效率的转染,在T细胞中获得高达93%的染料转染效率和82%的质粒递送效率,细胞活力超过87%。

Huang 等人设计的微流控纳米针装置结合硅纳米针阵列与人字形通道,通过纳米针与细胞接触形成孔隙,使外源物质扩散进入细胞,实验中在人胚肾细胞中获得超过20%的GFP质粒转染效率和95%以上的细胞活力。

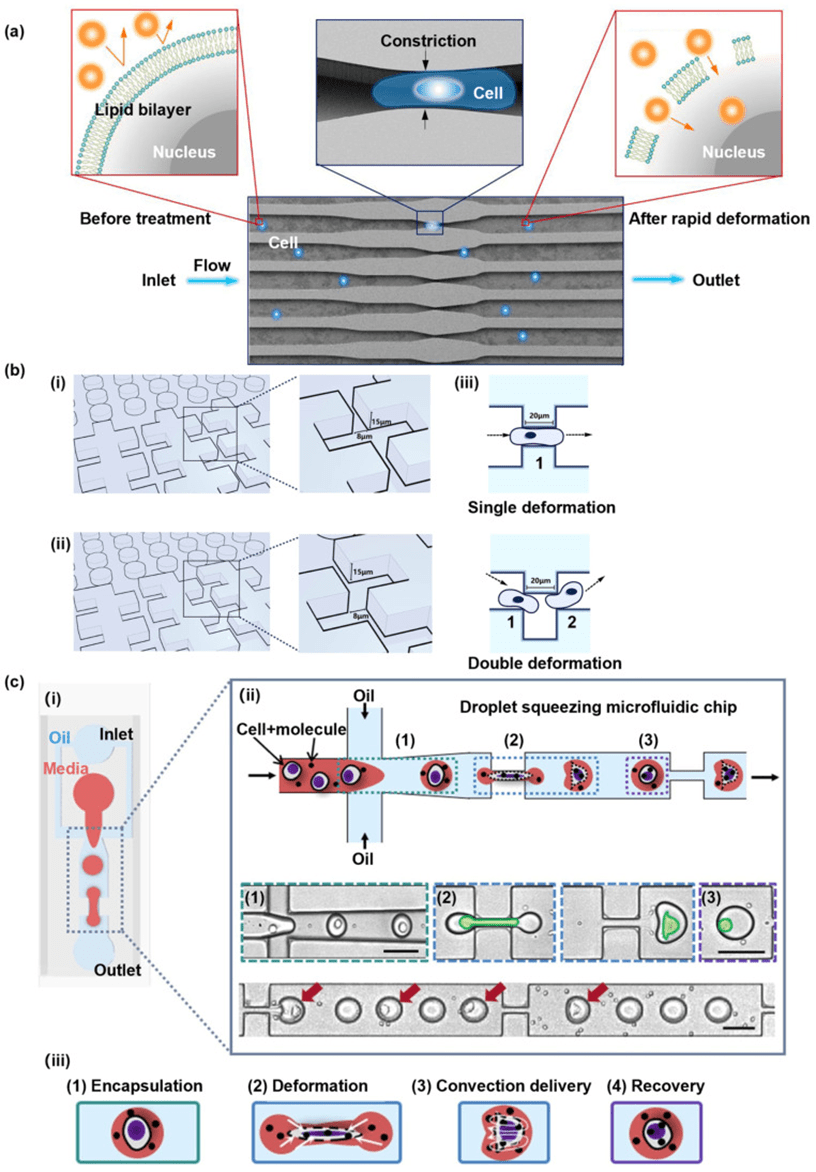

3) 基于机械限制的细胞挤压

针对传统微注射和微/纳米针阵列可能对细胞膜造成不可逆损伤的问题,研究人员开发了基于机械限制的细胞挤压策略,通过微流控通道对细胞施加快速机械变形,在细胞膜上形成可修复的瞬时孔洞,实现温和高效的细胞内递送。

Sharei 等人提出的平行微收缩通道结构可实现每秒 20,000 个细胞的高通量输送,转染效率达 75%,细胞活力高达 95%,并成功完成了人类成纤维细胞的重编程。

为进一步提升效率,Modaresi 等人开发了双重变形微流控平台,通过交错挤压设计实现 85% 的递送效率与 95% 的细胞活力,显著优于单次变形方法。

Joo 等人提出的液滴包裹式微流控系统结合液滴生成与多段挤压结构,在每分钟处理 100 万个细胞的超高通量下,达成高达 98% 的转染效率和至少 80% 的细胞存活率,同时减少了试剂用量和管道堵塞的风险。

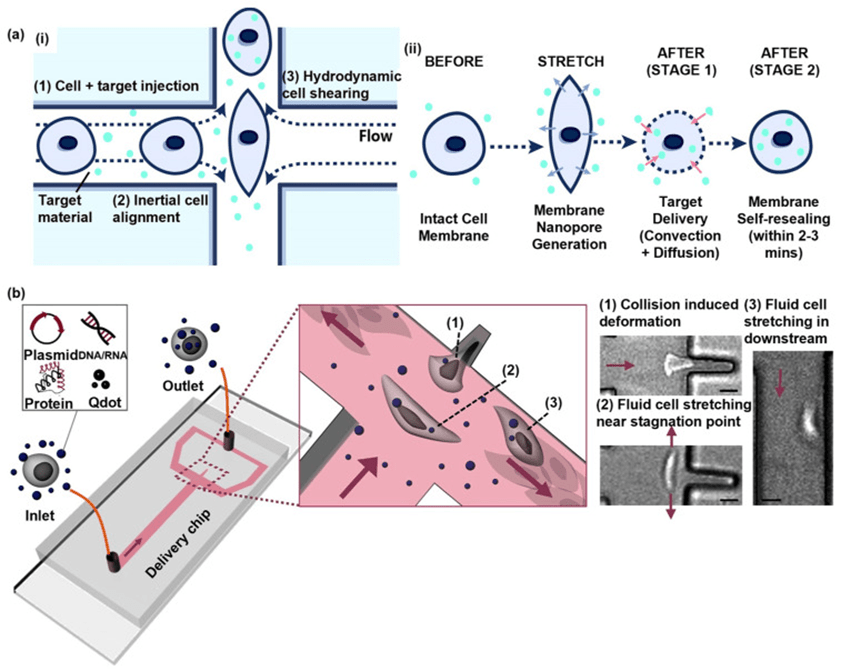

4) 基于流体动力学操控的细胞挤压

为克服传统细胞挤压微流控装置中因通道狭窄导致的细胞膜损伤与堵塞问题,研究人员开发了基于流体动力学操控的细胞拉伸策略,通过流体剪切力诱导细胞膜形成瞬时纳米孔,从而实现高效、安全的细胞内递送。

Kizer 等人设计的对向流系统通过在流体停滞点产生最大拉伸,实现了对 K-562、MDA-MB-231 和 HeLa 等细胞类型的高效转染,效率超过 90%,细胞活力保持在约 80%,吞吐量可达每分钟 160 万个细胞,验证了通过优化雷诺数平衡转染效率与细胞存活的可行性。

J. Hur 等人进一步提出一种集成 T 形微通道和小腔体结构的装置,利用细胞在惯性流驱动下的横向迁移与腔体碰撞变形,促进跨膜对流与扩散,从而实现高效拉伸递送。

该平台成功将 siRNA 输送至 HeLa 细胞,并实现高达 97% 的 ITGA1 基因敲低率,展现出其在基因编辑中的应用潜力。

2. 机械穿孔在干细胞中的应用

干细胞因其自我更新与多向分化能力,在基础研究与临床应用中具有巨大潜力,对于维持组织和器官的稳态至关重要。

自 1998 年人类胚胎干细胞(hESC)首次分离以来,诱导多能干细胞(iPSC)等成体干细胞模型也被广泛用于研究。干细胞疗法有望用于治疗心脏病、I 型糖尿病等疾病。

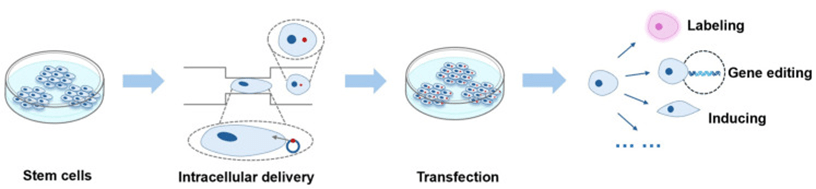

在此过程中,胞内转染技术扮演关键角色,通过将外源基因、CRISPR 相关成分或小分子导入干细胞,调控其基因表达和功能状态,既有助于揭示干细胞调控机制,也推动了干细胞在基因治疗和再生医学中的临床应用。

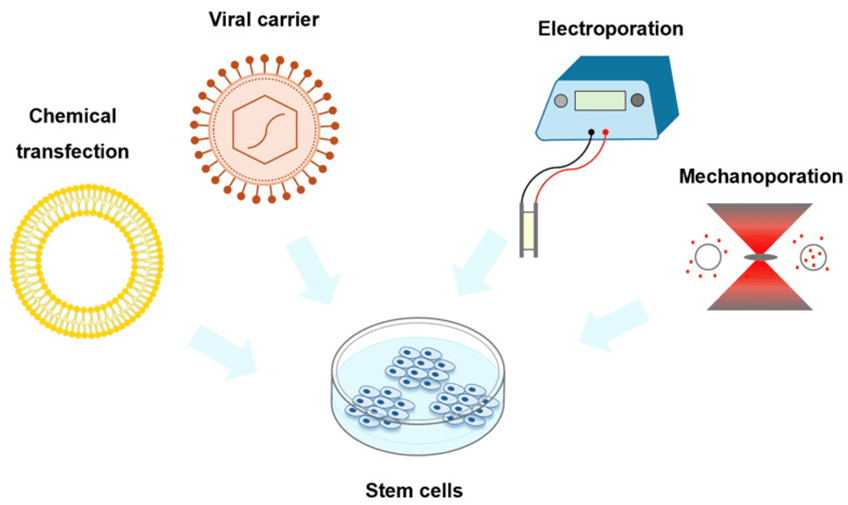

1) 干细胞不同转染方法的比较

在干细胞研究与应用中,高效将外源基因或药物递送至细胞内是关键技术挑战之一。

传统转染方法如化学转染、电穿孔和病毒载体虽可实现基因导入,但分别存在毒性高、转染效率低、操作复杂或存在生物安全隐患等问题,限制了其在干细胞中的广泛应用。

近年来兴起的机械穿孔技术通过外加机械力使细胞膜瞬时变形形成可修复孔隙,从而促进治疗物质如 DNA、RNA 和药物的高效递送,不仅提升了转染效率,也显著提高了细胞活力。

2) 机械穿孔技术在干细胞中的应用

转染效率和细胞活力是干细胞临床应用的关键指标,机械穿孔技术对细胞损伤小、存活率高和转染效率高。

以脂肪组织来源的干细胞(ADSC)为例,Jung 等人通过机械穿孔将成像探针快速高效地递送至 ADSC 中,实现了细胞无毒性的精准标记,用于后续 PET/MRI 成像与体内追踪。

机械穿孔技术在原代干细胞转染方面也显示出优越性,Chung 等人和 Garcia 等人分别通过流体拉伸和体积交换对流法(VECT)将质粒 DNA 和 mRNA 成功递送至人类干细胞中,且细胞活力显著优于传统电穿孔方法。

研究还发现,机械拉伸诱导的核变形可降低染色质甲基化水平,从而促进成纤维细胞向神经元的重编程,显示出其在细胞命运转变研究中的潜力。

Site Search

Recommendations

© 2025. All Rights Reserved. 苏ICP备2022036544号-1